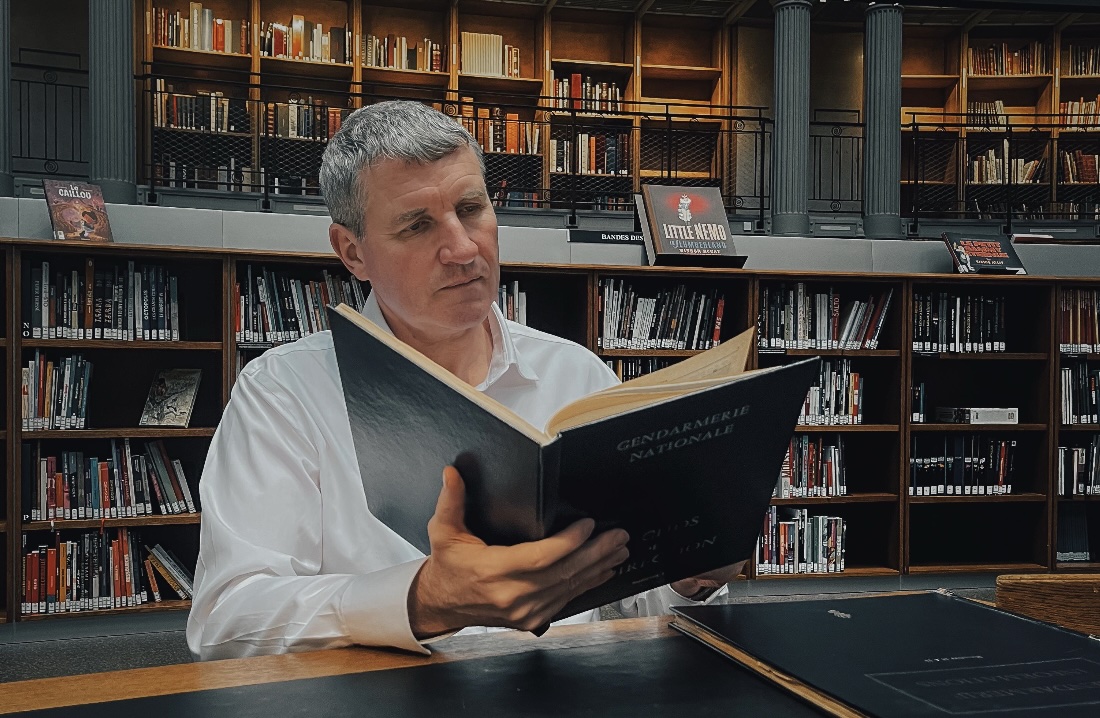

Copyright Romain Culpin

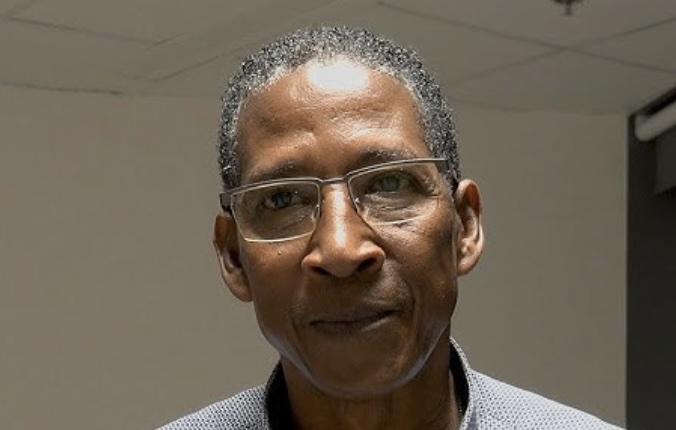

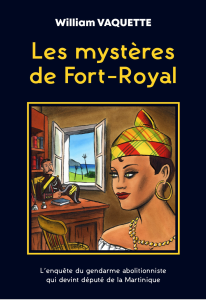

Ancien commandant de la gendarmerie nationale en Martinique de 2021 à 2024, William Vaquette publie un roman historique passionnant : Les mystères de Fort-Royal.

En redonnant vie à Joseph France, gendarme désobéissant devenu abolitionniste, il offre un hommage saisissant à un héros oublié. Entretien à cœur ouvert.

Opinion Internationale : William Vaquette, vous publiez Les mystères de Fort-Royal, un roman historique centré sur Joseph France. Pourquoi ce personnage, et en quoi est-il un héros oublié de l’abolition ?

Opinion Internationale : William Vaquette, vous publiez Les mystères de Fort-Royal, un roman historique centré sur Joseph France. Pourquoi ce personnage, et en quoi est-il un héros oublié de l’abolition ?

Joseph France, chef d’escadron de la gendarmerie coloniale, arrive en Martinique en 1843. À ce moment-là, ce n’est pas un abolitionniste. C’est un militaire de l’Empire, discipliné, venu faire appliquer les lois de la République. Mais très vite, il découvre que les réformes favorables aux esclaves ne sont pas appliquées. Pire : dans certaines habitations, on parle de tortures, d’empoisonnements. Il va alors demander à ses gendarmes d’enregistrer les plaintes des esclaves, ce qui constitue un acte de désobéissance majeur. Il passe ainsi du statut de soldat de la loi à celui de soldat de l’humanité.

Vous présentez cette désobéissance comme un acte fondateur…

Oui. Joseph France refuse un congé, amasse des preuves, rédige un pamphlet en 1845 intitulé La vérité ou les faits mis à nu sur l’esclavage en Martinique, qu’il remet à Victor Schoelcher. Il participe à sa manière à l’abolition de 1848.

Schoelcher le choisit même comme colistier pour les élections. Mais l’histoire l’a oublié. Pourtant, il a incarné, avant l’heure, cette armée de conscience que la République saura reconnaître un siècle plus tard. Il est, à mes yeux, un juste de la nation.

Joseph France est un modèle. Un homme debout. Comme la Martinique le mérite.

Votre roman croise la trajectoire de Joseph France avec celle de Mirabelle, figure féminine forte. Qui est-elle ?

Mirabelle, c’est une « potomitan », ce pilier féminin de la société antillaise. On suit sa jeunesse au Bénin, sa capture, sa déportation, sa survie. Elle représente cette mémoire trop peu connue des femmes antillaises. C’est à travers elle que j’ai voulu raconter les racines africaines, les systèmes de régulation par l’esclavage, mais aussi la brutalité des traites, qu’elles soient européennes ou arabo-musulmanes. Elle incarne la résilience.

Qu’avez-vous appris de la Martinique en tant que commandant de la gendarmerie ?

J’ai appris l’humilité. J’ai pensé à Lyautey : écouter, comprendre, ne pas juger. Quand je suis arrivé en Martinique, je ne connaissais rien à cette histoire. Et j’ai découvert que sur cette terre, l’esclavage n’est pas une page tournée. C’est une mémoire vive, parfois douloureuse. Il faut la regarder en face, la comprendre, la respecter. J’ai vu aussi combien les Amérindiens ont transmis à ceux qu’ils ont aidés : le créole, la culture, la spiritualité. Il y a un métissage unique ici, un syncrétisme profond.

Nous avons l’impression que vous êtes tombé amoureux de la Martinique ?

La Martinique, c’est une rose. Elle est belle, mais elle a des épines. Si vous arrivez avec arrogance, vous vous piquerez. Mais si vous la respectez, elle vous offrira tout. J’ai reçu une hospitalité du cœur comme rarement dans ma vie. J’y ai trouvé des amis, presque une famille. Et j’ai voulu lui rendre hommage, avec ce livre, mais aussi par des actes : avant mon départ, le 9 juillet 2024, nous avons baptisé la caserne de Redoute du nom de Joseph France, et la grande place du nom de Victor Petit-Frère Madeline, premier député noir né esclave, lui aussi oublié.

Propos recueillis par Michel Taube