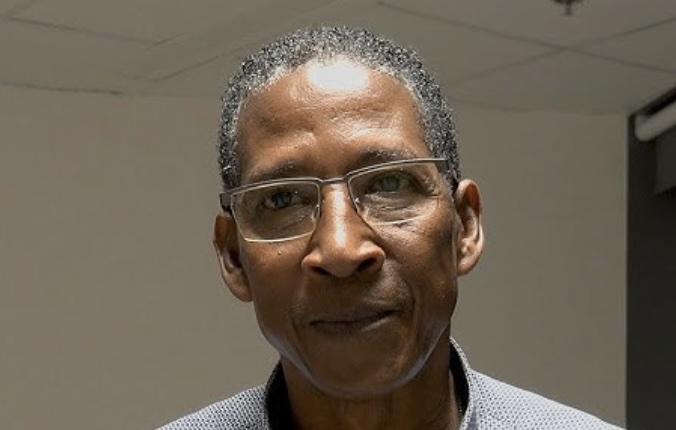

Lors de la Journée nationale d’hommage aux victimes de l’esclavage, le 23 mai 2025, le Professeur Serge Romana, président fondateur du CM98, président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, a prononcé ce discours lors de la Commémoration départementale de la Seine Saint-Denis.

Verbatim.

Le 23 mai est une journée qui porte l’âme des enfants de la canne à sucre et de leurs aïeux, réduits en esclavage pendant 213 ans dans les colonies françaises.

Qu’on soit puissant ou misérable riche ou pauvre,

habitant de châteaux ou de taudis,

Comme le dit le proverbe antillais : « Le salaire du péché, c’est la mort. »

Mais en tant qu’êtres humains, notre vie se prolonge à travers le souvenir que les vivants gardent de nous.

Ce souvenir s’éteint généralement avec ceux qui nous ont connus. Parfois, au sein d’une famille, il devient mémoire : un récit transmis autour d’un être cher qui a marqué la lignée.

Les groupes humains, comme les familles, cultivent mais cette fois, dans l’espace public, la mémoire des femmes, des hommes et des événements fondateurs dont ils sont fiers. Lorsqu’il s’agit d’événements majeurs — la Révolution française ou de grandes victoires militaires, par exemple — des commémorations sont organisées pour rassembler le peuple. Ces moments sont également enseignés dans les manuels d’histoire.

Ainsi fonctionne toute société humaine.

Mais pour les esclaves de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ce fut la double peine :

Non seulement leurs vies furent misérables, leur estime de soi brisée, mais leur mémoire ne fut pas entretenue par leurs descendants. Avoir des racines serviles n’était pas glorieux. Bien au contraire, cette origine infâme — cette tache honteuse — devait être oubliée, aussi bien par les descendants que par la République.

L’histoire de l’esclavage, pourtant fondatrice, a longtemps été réduite à l’abolition — notre prétendue date de naissance.

Il faut donc mesurer l’effort intellectuel et le courage qu’il fallut pour aller à contre-courant, renverser la honte et affirmer, lors de la marche du 23 mai 1998, que nous étions des

« descendants d’esclaves ».

Ce fut une prise de conscience bouleversante : il ne s’agissait plus simplement d’esclaves, mais de nos aïeux qui avaient été victimes de l’esclavage.

Difficile de décrire l’intense travail de mémoire qui s’en suivit.

D’abord, un combat de 20 ans au sein de la République pour qu’elle reconnaisse que ces victimes méritaient un jour de commémoration spécifique, pour dégager leurs descendants de la posture victimaire.

Ce fut ensuite un travail introspectif inédit, jamais mené en terre de descendants d’esclaves, sous la forme de plus de 600 séances de groupes de parole dirigées par Viviane Rolle-Romana.

Ces échanges ont permis aux « enfants de la canne à sucre » de comprendre entre autres que les divisions internes — liées à la couleur de peau, à la texture des cheveux -, le fracas de l’estime de soit – rendant terriblement difficile toute projection de construction commune, n’étaient pas des malédictions individuelles, mais le fruit d’une construction historique.

Ces prises de conscience furent de véritables révélations, des soulagements.

Vint enfin l’immense travail d’archives, à la recherche de l’identité de nos aïeux.

Ce travail, qui nous a coûté des centaines de milliers d’heures, a permis de les sortir de l’oubli glacial et de les replacer dans le cœur vivant de leurs descendants, leur rendant ainsi dignité et humanité.

Bien sur, en parallèle de ce travail de mémoire, était mené un travail d’histoire (plus de 1000 conférences ou cours depuis 2000) sous forme d’une université populaire enseignant l’histoire des esclavages, celles des sociétés post esclavagistes, mais aussi des autres crimes contre l’humanité ainsi que la diversité humaine.

Ainsi, nous avons quitté le côté obscur de la force — celui du ressentiment, de la haine, de la victimisation — pour bâtir, à partir d’une mémoire renouvelée, non « triste », un récit et une identité fondés sur nos petites histoires familiales, intégrées à la grande Histoire.

Une histoire complexe, forgée par l’esclavage.

Aujourd’hui, un Antillais, un Guyanais, un Réunionnais peut, grâce à ce travail, retrouver le premier maillon de sa lignée.

Grâce aux groupes de parole, il peut mieux comprendre certaines souffrances héritées et envisager l’avenir autrement.

Il a un lieu pour apprendre son Histoire,

Il dispose désormais d’un jour — le 23 mai — pour honorer la mémoire de ses ancêtres identifiés.

Mais une seule association ne peut, à elle seule, transformer les sociétés post-esclavagistes.

Ce travail nécessite un soutien financier, d’où la création de la Fondation Esclavage et Réconciliation, qui réunit descendants d’esclaves, d’engagés indiens, de colons esclavagistes, de négriers africains et de métropolitains.

Mais cette révolution mémorielle exige aussi, et surtout, l’implication de l’État :

Non seulement à travers une politique mémorielle claire, mais également via des politiques globales, avec entre autres une politique familiale intégrant la matrifocalité, une politique de tourisme mémoriel, ou encore une gestion ambitieuse du patrimoine immatériel de l’esclavage.

Certaines collectivités locales ont montré l’exemple :

La ville de Saint-Denis a très tôt choisi d’honorer le 23 mai par la construction de mémoriaux. En 2010, la région Île-de-France l’a reconnue comme journée commémorative.

Puis le gouvernement : d’abord en 2008, par la circulaire Fillon ; et surtout, le 18 février 2017, lorsque le Parlement a complété la loi commémorative du 30 juin 1983 qui ne commémorait que l’abolition, par l’obligation d’honorer les victimes de l’esclavage instituant le 23 mai comme date national d’hommage aux victimes de l’esclavage. Il a tout de même fallu une grève de la faim.

Enfin, l’État a accepté — par la voix du Président de la République — notre proposition d’ériger, dans les jardins du Trocadéro, un mémorial national en hommage aux victimes de l’esclavage.

Le 23 mai 2025, à 13h30, le Président Macron a tweeté :

« Le projet retenu par le comité de pilotage a été conçu par l’équipe composée de Michel Desvignes, paysagiste, et de l’Agence d’Architecture Philippe Prost. »

On n’honore pas des chiens — encore moins au Trocadéro.

Ce mémorial rendra hommage à des êtres humains dont le destin était l’oubli.

Par ce geste, la République montre qu’elle a appris à honorer ceux qui n’avaient aucune existence juridique, absents des registres d’état civil — les plus humbles parmi les humains : les esclaves.

En cela, elle nous aide à inverser la valence du stigmate de l’esclave : la honte. En cela, elle nous aide à ne pas rester dans une histoire qui ne passe pas.

En cela, elle nous aide à nous affilier à nos aïeux, à renforcer nos familles, et à nous projeter avec elles dans l’avenir.

Pr Serge Romana

Professeur de médecine, généticien, président fondateur du CM98, président de la Fondation Esclavage et Réconciliation